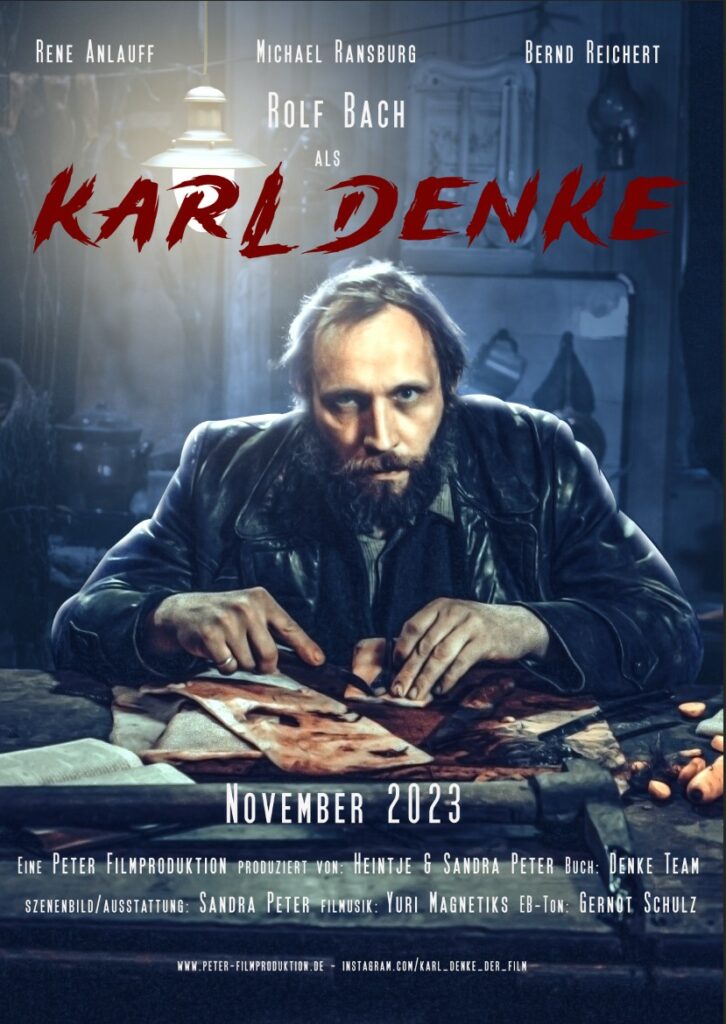

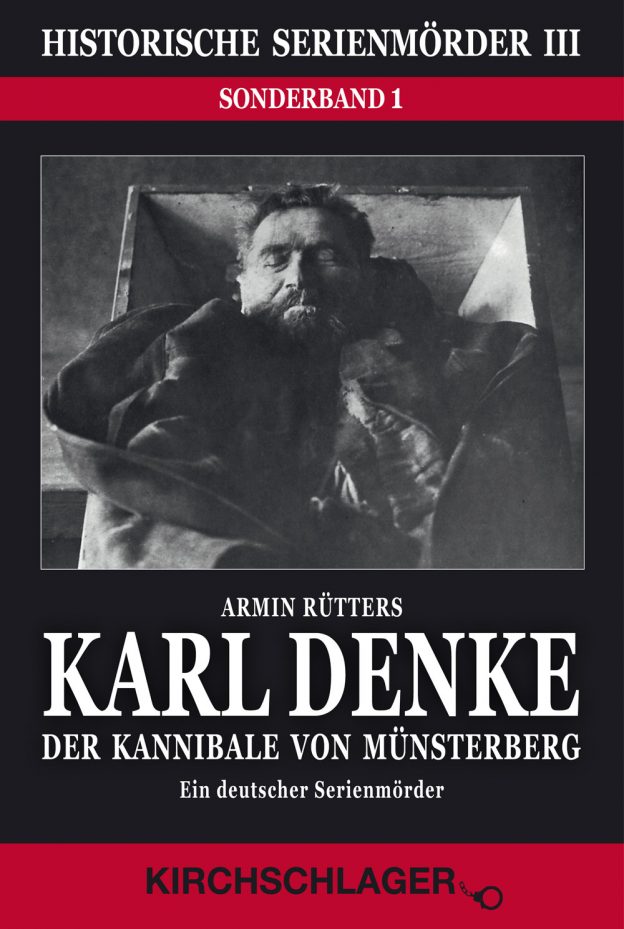

Vor kurzem habe ich Euch erzählt, daß eines unserer Bücher verfilmt wird. Die Rede ist von der Monographie unseres Autors Armin Rütters zum Serienmörder und Kannibalen Karl Denke. Hier schon einmal ein Foto mit einem ziemlich berühmten Mann, der ein Interview im Film beisteuern wird: Dr. Mark Benecke. Das Buch gibts bei www.verlag-kirchschlager.de

Der Film wird von Peter Filmproduktion gedreht. Regisseur ist Heintje Peter aus Plauen.

Im Bild: Unsere Buchhändlerin Sigrid Häßler aus Arnstadt. Beide Bände sind ab sofort wieder lieferbar auf www.verlag-kirchschlager.de!

Im Jahr 1972 wurde der 31jährige Trevor Hardy zu fünf Jahren Haft verurteilt, da er einen Mann mit einer Spitzhacke verletzt hatte. Im Gefängnis sann er auf Rache u. beschloß einen ehemaligen Freund namens Stanley O’Brien, den er des Verrates bezichtigte, sowie die 14jährige Beverley Driver zu töten. Driver, seine Freundin, hatte ihn während der Haft verlassen u. sich einen Freund in ihrem Alter gesucht. Als er am 18. November 1974 als freier Mann aus dem Albany-Gefängnis auf der Isle of Wight marschierte u. in den Zug nach Hause stieg, war er derart haßerfüllt, daß er immer wieder nur O’Brien and Beverley vor sich hinsagte, bis er bei seinen Eltern in Manchester ankam. Erschüttert erfuhr er von ihnen, daß O’Brien mittlerweile verstorben war u. fokussierte sich in der Folge auf sein zweites geplantes Opfer. Am 31. Dezember 1974 stürmte er zum Haus der Drivers, warf eine Axt durchs Fenster, konnte Beverly Driver allerdings nicht finden. Stattdessen sah er die 15jährige Lesley Stewart, die gerade auf dem Weg zu ihrem Freund war. Er stach ihr in den Hals u. verscharrte den Leichnam in einer nahegelegenen Tongrube. In den darauffolgenden Wochen kehrte er immer wieder an das provisorische Grab zurück, trennte Teile der Leiche ab u. vergrub sie an verschiedenen Orten. Den Kopf warf er in einen See. Den Ring, den er dem Opfer gestohlen hatte, schenkte er einem anderen Mädchen. Die Polizei führte Stewart lediglich als vermißte Person u. konnte ihr Schicksal erst aufklären, als Hardy knapp zwei Jahre später gestand. Wenige Monate nach der Tat, im Juli 1975, tötete Hardy die 17 Jahre alte Wanda Skala, als diese gerade von ihrem Arbeitsplatz als Teilzeit-Barfrau in einem Hotel nach Hause ging. Er schlug sie 350 m von ihrer Wohnung im Manchester-Stadtteil Moston mit einem Backstein nieder, zerrte ihr die Kleidung vom Leib u. erwürgte sie mit ihrer Strumpfhose. Bevor er ihre Leiche auf einer Baustelle vergrub, biß er eine ihrer Brustwarzen ab. Die blutverschmierte Kleidung u. die Handtasche des Opfers behielt Hardy als Trophäe. Im März 1976 ertappte die 17jährige Sharon Mossoph Hardy auf dem Rückweg von einer Party dabei, als er nachts in ein Einkaufszentrum einbrechen wollte. Er stach sie nieder u. erwürgte auch sie mit ihrer Strumpfhose, zog den Leichnam aus, biß ihr eine Brustwarze ab u. warf den leblosen Körper in den Rochdale-Kanal in Failsworth, einer Vorstadt von Manchester. Da er danach befürchtete, daß man ihn anhand seiner Zahnabdrücke identifizieren könnte, sprang er ebenfalls in das kalte Wasser u. zerkratzte die verstümmelte Brust mit einer Metallniete. Als man die Leiche am nächsten Morgen fand, war sie vollständig eingefroren. Im Rahmen der Ermittlungen stieß man auf Hardy u. befragte ihn. Er wurde jedoch freigelassen, da ihm seine 42jährige Lebenspartnerin Shelagh Farrow ein falsches Alibi gab. Während dieser Zeit trauten sich die Frauen der Region nachts nicht mehr alleine auf die Straße. Die Behörden ermittelten auf Hochtouren: Es wurden 23.000 Menschen angehalten u. überprüft. Als kurz darauf ein weiteres Mädchen angegriffen wurde – die 21jährige Christina Campbell, die allerdings mit durchbissener Zunge nach einem Handgemenge fliehen konnte – war Hardy wieder im Visier der Fahnder. Die Beamten beschatteten Farrow u. konnten Hardy kurz darauf in einem Haus in Stockport bei Manchester aufspüren u. festnehmen. In Haft versuchte er, mit Hilfe einer Nagelfeile seine Zähne abzufeilen, um eine Identifizierung auf Basis der Zahnabdrücke zu verhindern. Später schrieb er ein 40 Seiten umfassendes Geständnis, gestand darin die drei Morde, schob die Schuld auf seine Kindheit u. führte die Beamten zu den Leichen. Die Morde waren sexuell motiviert. Hardy erhielt drei lebenslange Haftstrafen. Am 23. September 2012 brach Trevor Joseph Hardy in seiner Zelle im Wakefield-Gefängnis zusammen u. starb zwei Tage später im Krankenhaus an den Folgen eines Herzschlages im Alter von 67 Jahren nach insgesamt 35 Jahren Haft. (MI v. 03.01.2018)

Als Guillotine wird die Köpfmaschine bezeichnet, die in seiner späteren Form im Zuge der Französischen Revolution entwickelt wurde, eine gewisse makabre Berühmtheit erlangte und später in einigen deutschen Staaten als Fallschwert- oder Fallbeilmaschine bekannt wurde. Allerdings war sie nur eine Weiterentwicklung früherer Enthauptungsapparate, die bereits seit dem Mittelalter eine Zeitlang in einigen anderen europäischen Ländern existierten.

Seit der Antike wurden zur Enthauptung verurteilte Delinquenten mit einer handgeführten Waffe bzw. einem handgeführten Werkzeug zu Tode gebracht, sei es mit einem Schwert, einem Beil, einem Messer oder einem Krummdolch (letztere noch im 19. Jahrhundert im Osmanischen Reich, und dort besonders in den nordafrikanischen Provinzen). Noch heutzutage sterben zum Tode Verurteilte im Königreich Saudi-Arabien den öffentlichen Tod durch das Schwert. Doch schon im Mittelalter machte man sich in Europa Gedanken, wie eine mechanische Enthauptung bewerkstelligt werden könne, und entwickelte dementsprechend Köpfgeräte.

In Italien soll im Mittelalter ein als „Mannaia“ genanntes mechanisches Köpfgerät benutzt worden sein. In Schottland dagegen, wo Todesurteile überwiegend am Galgen vollstreckt wurden, kam im 16. und 17. Jahrhundert ein als „Scottish Maiden“ (also „Schottische Jungfrau“) in die Geschichte eingegangenes Instrument zum Einsatz, allerdings nur gegen prominente adelige Verurteilte. Diese Maschine war aus Eichenholz gefertigt und bestand aus drei Armen, wobei ein Auslegerarm die zwei senkrecht stehenden Balken stützte. Das Gerät hatte eine Höhe von etwa drei Metern. Die Klinge bestand aus Eisen mit einem Stahlmantel und war zirka dreiunddreißig Zentimeter lang und sechsundzwanzig Zentimeter hoch. Am oberen Ende der Klinge wurden Gewichte von etwa vierunddreißig Kilogramm befestigt, die die waagerechte Klinge in den ins Holz geschnittenen, mit Kupfer ausgekleideten Führungsschienen nach unten durch den Hals drückten. Das Messer schlug in der unteren Endlage auf einen mit Blei ausgegossenen Holzblock.

Eine sehr ähnliche Konstruktion war auch der „Halifax Gibbet“, also der „Galgen von Halifax“, der seit dem Mittelalter Verurteilte in der Stadt Halifax, in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire gelegen, durch Enthauptung ins Jenseits beförderte, während in allen anderen englischen Grafschaften der Galgen vorgeschrieben war, mit Ausnahme von adeligen Verurteilten, die den Tod durch das Handbeil starben.

Auch in Deutschland, besser gesagt im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation mit seinen rund dreihundert Staaten, wo das Schwert als klassisches Enthauptungswerkzeug galt, soll es ein ähnliches Enthauptungswerkzeug gegeben haben, die „Diele“. Sie soll aus zwei Ständern bestanden haben, die mit einer Leiste verbunden waren. Auf dieser Leiste mußte die verurteilte Person den Kopf auflegen. Zwischen den Ständern lief in Schienen eine andere mit Blei beschwerte Leiste hinab, an der das Eisen angebracht war. Diese Leiste wurde dem Delinquenten auf den Nacken gelegt und mit schweren Hammerschlägen durch den Hals getrieben. Der Autor dieses Beitrages bezweifelt sehr, ob diese deutsche Methode regelmäßig zur Anwendung kam. In den deutschen Territorien wurde zu Enthauptungen so gut wie in allen Fällen das Schwert benutzt. Die gleichfalls gern kolportierte Version der Hinrichtung mit einem Handbeil gehört jedenfalls in den Bereich der Sagen.

Ihre heute bekannte, anfangs etwas klobige, im Laufe des 19. Jahrhunderts elegantere Form erhielt die mechanische Köpfmaschine während der Französischen Revolution. Die seit dem Mittelalter im französischen Königreich praktizierten unterschiedlichen Hinrichtungsmethoden wie der Galgen, die eiserne Keule zum Zerschlagen der Knochen, der Scheiterhaufen und die Enthauptung mit dem Schwert (nur bei Adeligen angewandt) sollten zu einem einzigen Instrument zusammengeführt werden, so wie es der Arzt, Freimaurer und Politiker Joseph-Ignace Guillotin forderte. Ihm war an einer humanen Hinrichtungsmethode gelegen, die den Tod sehr rasch herbeiführte. Als Vorbild diente das Fallbeil von Halifax. Der königliche Leibarzt Louis und König Ludwig XVI. selbst (er sollte im folgenden Jahr das prominenteste Opfer der neuen Köpfmaschine werden) befürworteten die eingereichten Entwürfe. Der aus Straßburg stammende Klavierbauer Tobias Schmidt entwickelte einen Prototyp, der bei Guillotin und dem Pariser Scharfrichter Sanson auf großes Interesse stieß.

Am 20. März 1792 wurde ein Gesetz erlassen, das zukünftige Hinrichtungen mit dieser mechanischen Köpfmaschine vorschrieb. Schmidt erhielt nun den Auftrag, ein derartiges Fallbeilgerät zu bauen. Es bestand aus zwei oben mit einem Querholz verbundenen hölzernen Säulen, die mit eisernen Schienen versehen waren. Die verurteilte Person wurde auf ein waagerechtes Brett gebunden, der Kopf in einem hölzernen Kragen, der sogenannten „Lunette“, fixiert. Ein mit einer Kurbel ausgelöstes Seil dirigierte ein schräges Messer in den Schienen hinab auf den Hals der verurteilten Person und trennte rasch und sicher den Kopf ab.

Der Straßenräuber Nicolas-Jacques Pelletier weihte am 25. April 1792 in Paris mit seinem Kopf die zum Verdruß des Arztes Guillotin später „Guillotine“ genannte Maschine ein. Sie sollte schon bald zum Schreckenssymbol der Revolution werden: Tausende von „Revolutionsfeinden“, meist Adlige, und anderen politischen Gegnern verloren vor einer riesigen gaffenden Menschenmenge unter ihr den Kopf. Auch in anderen Departements der neuen Republik wurde die Guillotine eingeführt und tötete zahlreiche Regimegegner.

Die Guillotine entwickelte sich rasch zum festen Bestandteil der französischen Strafjustiz, und von ihr wurde im 19. Jahrhundert reichlich Gebrauch gemacht. Bis zum Jahr 1939 fanden die Hinrichtungen in Frankreich in aller Öffentlichkeit statt. Der letzte, der vor einer gaffenden Menschenmenge seinen Kopf in die „Lunette“ legte, war am 17. Juni 1939 vor dem Gefängnis in Versailles der aus Deutschland stammende Serienmörder Eugen Weidmann.1

Im Zuge der Kriegszüge der Franzosen, die sie in den 1790er Jahren bis an den Rhein führten, wurde sie schon bald auch in den besetzten linksrheinischen Territorien Deutschlands, 1810 in den in das französische Kaiserreich eingegliederten Gebieten Nordwestdeutschlands und in den Niederlanden, aber auch im von den Franzosen besetzten päpstlichen Kirchenstaat eingeführt. Im 1830 gegründeten Königreich Belgien wurde die Guillotine ab 1835 ebenfalls für die Hinrichtung von zum Tode Verurteilten verwendet. Zwei Kantone der Schweiz, Genf und Zürich, übernahmen gleichfalls diesen Enthauptungsapparat. Als einige Kantone in den 1880ern die 1874 in der Eidgenossenschaft abgeschaffte Todesstrafe wiedereinführten, wurde die Guillotine zur alleinigen Hinrichtungsmethode bestimmt.

Auch das neue Königreich Italien, an das 1870 der Kirchenstaat gelangte, verwendete die Guillotine in seinen Anfangsjahren. Das seit 1832 bestehende Königreich Griechenland ließ sich ebenfalls für die Guillotine begeistern, bis sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch das Erschießen ersetzt wurde. Selbstverständlich fand die Guillotine auch in den französischen Überseedepartements wie auch in den französischen Straflagern und Kolonien rege Anwendung. Sogar das schwedische Königreich wendete die Guillotine einmal (1910) an.

In den rund dreihundert Staaten des bis 1806 bestehenden Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation aber wurde nach der Französischen Revolution weiterhin mit dem Schwert enthauptet. Die unter dänischer Kontrolle stehenden Herzogtümer Schleswig und Holstein hatten in den 1770er Jahren des 18. Jahrhunderts das Handbeil eingeführt, übernahmen damit die im nordischen Königreich praktizierte Methode. Das Königreich Preußen folgte ihnen im Jahre 1811, behielt aber später in seiner von den Franzosen übernommenen Provinz Rheinland das Fallbeil bei. Das Königreich Hannover führte es 1859 ebenfalls ein, und als die Preußen Hannover annektierten und als Provinz in ihr Königreich eingliederten, behielten sie dort die mechanische Enthauptungsmaschine bei. Erst 1932 wurde die Guillotine in beiden Provinzen durch das Handbeil ersetzt. Dabei mögen auch Ressentiments gegen die unbeliebten, ja teils verhaßten Franzosen eine Rolle gespielt haben, die nach dem Ersten Weltkrieg große Teile im Westen des Deutschen Reiches besetzt hielten.

Vor der Revolution von 1848 war in den Staaten des Deutschen Bundes die Fallschwertmaschine nur in der preußischen Rheinprovinz sowie im linksrheinischen Gebiet des Großherzogtums Hessen und in der bayerischen Rheinpfalz vorgeschrieben, wo noch das französische Strafrecht galt. Groß-Hessen führte sie aber 1841 auch in das (größere) rechtsrheinische Gebiet ein, 1853 folgte das Königreich Württemberg, 1854 das Königreich Bayern und die freie Stadt Hamburg, 1856 das Großherzogtum Baden und das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach als erster thüringischer Staat. Andere Staaten wie das Königreich Hannover 1859 schlossen sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte an.

Im Dritten Reich wurde das Fallbeil Ende 1936 zum alleinigen Enthauptungsgerät im Deutschen Reich bestimmt, weil es innerhalb kurzer Zeit auch eine größere Hinrichtungszahl bewältigen konnte. Zu diesem Zweck wurden zentrale Richtstätten in Hamburg, Wolfenbüttel, Weimar, Berlin, Breslau, Königsberg, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und München mit je einem Fallbeilgerät eingerichtet. Die Zahl wurde nach Kriegsausbruch erweitert. Dies kam dem Regime ab 1940, als die Hinrichtungszahlen emporschnellten, zugute. Allerdings bestand die Guillotine schon vorher in den Ländern Thüringen, Baden, Bayern und Württemberg. Als im Jahr 1938 Österreich an das Deutsche Reich angeschlossen wurde, erhielt auch die „Ostmark“ ein Fallbeilgerät. In den besetzten polnischen Gebieten wurde die Guillotine 1940 und im Protektorat Böhmen und Mähren 1943 ebenfalls eingeführt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bestand die Guillotine in Frankreich und seinen Überseegebieten, in der Republik Vietnam und im von den Alliierten besetzten Deutschland bis zur Gründung der Bundesrepublik 1949 wie auch in der späteren Deutschen Demokratischen Republik weiter. Die letzte Guillotinierung auf deutschem Boden wurde am 6. September 1967 in Leipzig an den beiden Sexualmördern Paul Beirau und Günter Herzfeld durchgeführt. 1968 ersetzte das neue Strafrecht der DDR diese anachronistisch anmutende Hinrichtungsart mit der „humaneren“ Methode des Genickschusses. Das allerletzte Opfer der Guillotine jedoch verlor seinen Kopf zehn Jahre später, am 10. September 1977, als in der französischen Hafenstadt Marseille der tunesische Frauenmörder Hamida Djandoubi enthauptet wurde. Seitdem gehört dieses schaurig-unheimliche, aber immer noch viele Menschen in seinen Bann ziehende Instrument der Vergangenheit an. Die Zahl der seit 1792 mit der Guillotine hingerichteten Personen geht in die Zehntausende, wovon die größte Zahl, das mag einige überraschen, auf Deutschland entfällt.

1 Siehe Wolfgang Krüger: Eugen Weidmann oder. Die geheimnisvolle Villa in Celle-Saint-Cloud, in: Historische Serienmörder, Band 2, Verlag Kirchschlager, Arnstadt 2009, S. 216-253

Beim Enthaupten knieten die Verurteilten in der Regel, aber auch das Sitzen auf einem Richtstuhl ist belegt. Das Inventar der Herrschaft Scheibbs (im Mostviertel, NÖ) v. 1825 nennt einen roten Richtstuhl zum Enthaupten. Der hier gezeigte Armensünderstuhl trägt auf der Unterseite den Vermerk: „Den 20. 9. 1769 ist gerichtet worden die Maria Rissner vulgo Heinz im Walde“. Ein fast unkenntlicher roter Anstrich symbolisiert das Blut. Der Richtstuhl befindet sich in einer sehr guten rechtshistorischen Sammlung auf Schloß Plöggstall im niederösterreichischen Waldviertel. Die Sammlung wurde einst von Dr. Hans Liebl aufgebaut.

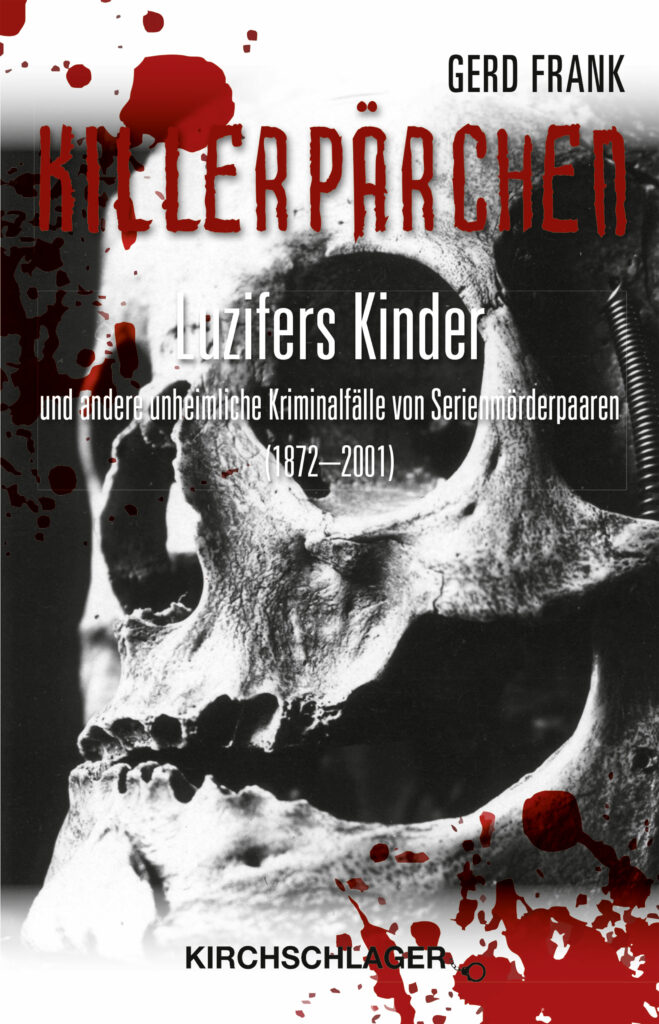

Gerd Frank legt mit diesem Sonderband der Totmacher-Reihe ein Buch zum Thema Serienmörderpaare vor. Er präsentiert grauenvolle Beispiele menschlichen Tuns und des menschlichen Sadismus, ausgelebt von unterschiedlichsten Paaren, Familien und Banden, die ihre hauptsächlich sexuell-perversen Neigungen bis zum Mord, ja Serienmord trieben. Dabei können die Fälle nicht unterschiedlicher sein, wenngleich sie sich auch ähneln. Handelten die Benders als Familie, treten uns mit den Ägypterinnen Raya Hasaballah und Sakina Abd el-Aal zwei Schwestern samt ihren Handlangern entgegen.

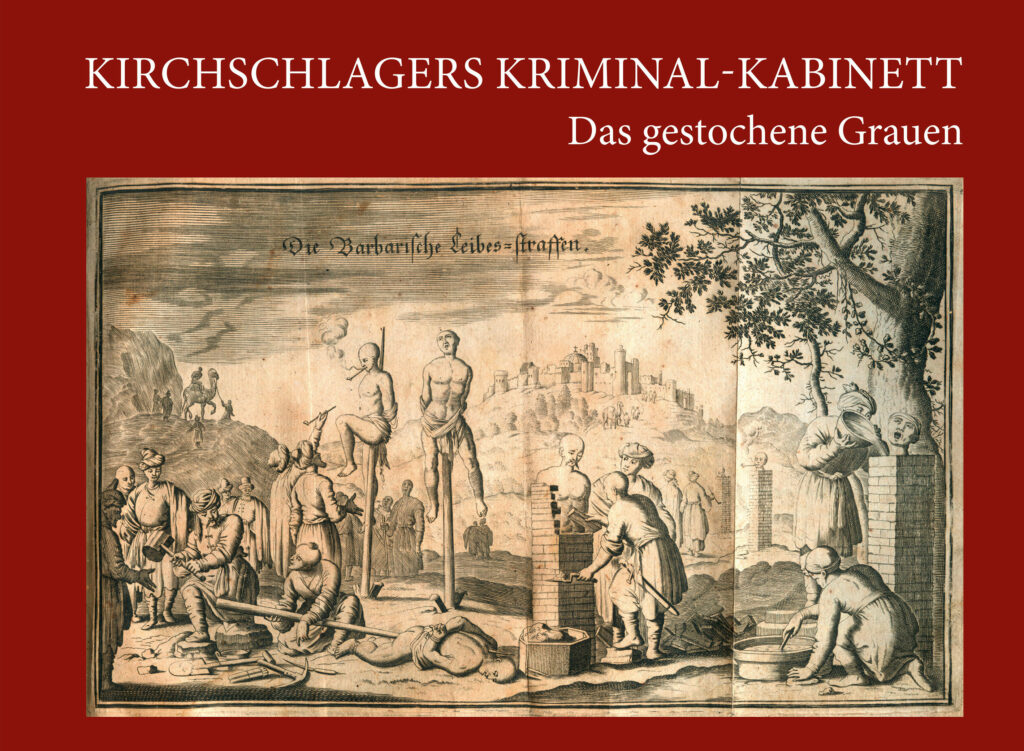

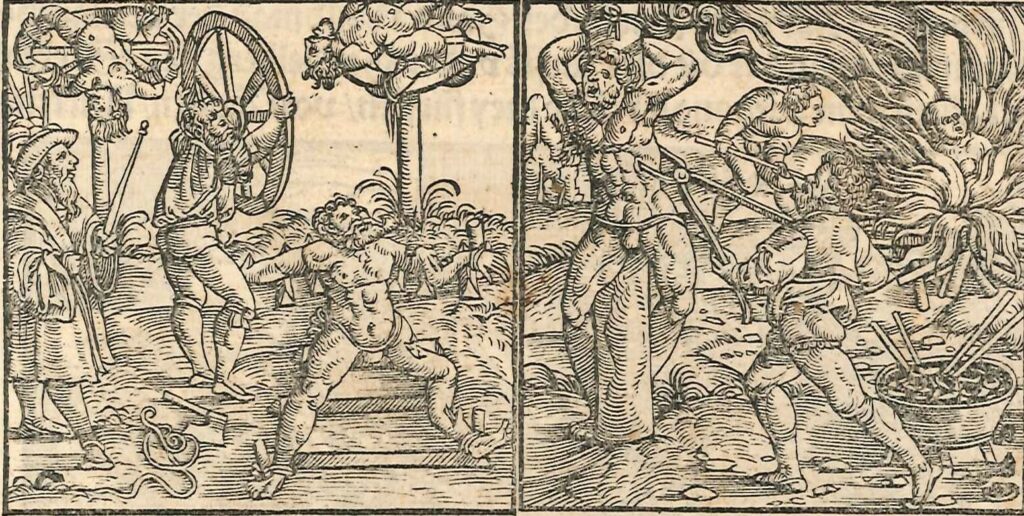

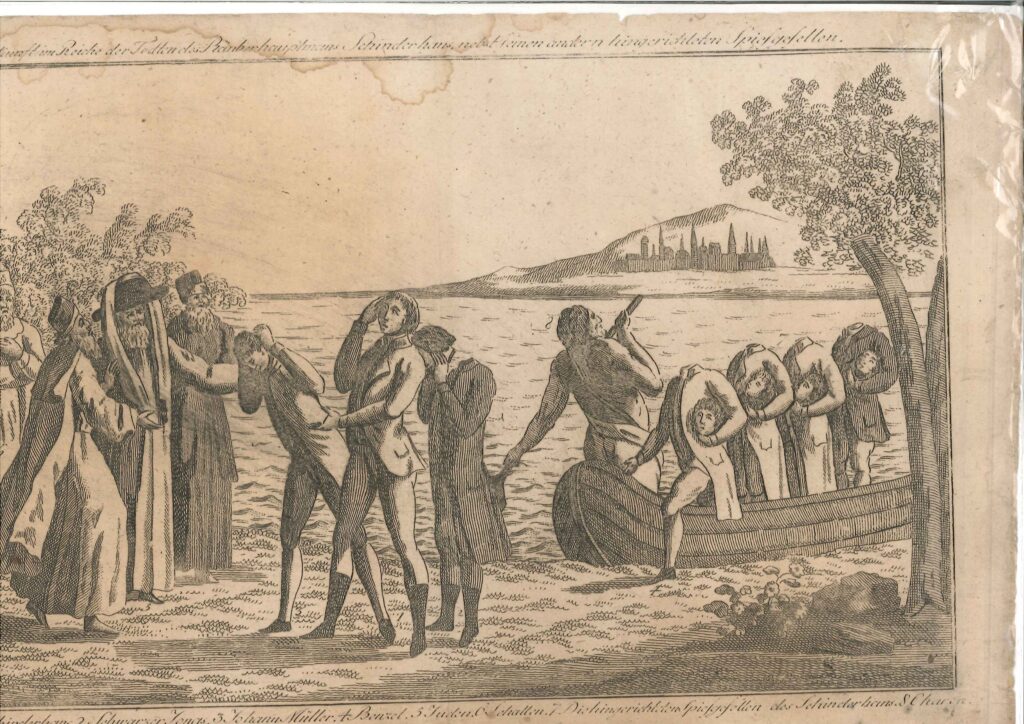

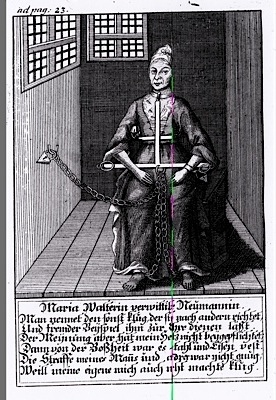

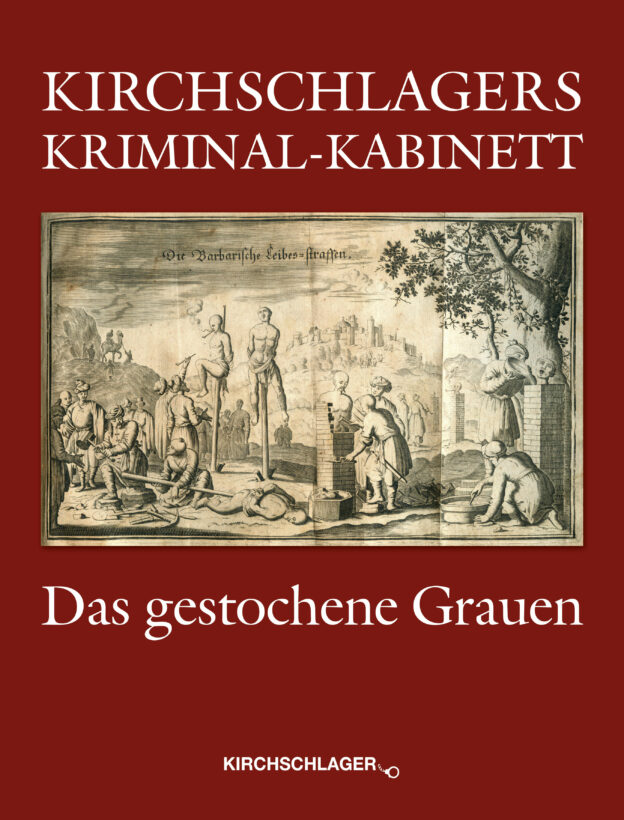

Geschätzte Leserschaft, liebe Freunde des Verlages Kirchschlager! Leider konnten wir im letzten Jahr unsere Festschrift anläßlich unseres 25jährigen Verlagsbestehens nicht realisieren. Wie alle 5 Jahre haben wir qualitative hochwertige Publikationen als Festschriften herausgegeben. Bald nun ist es wieder soweit! Ein Monumentalwerk – KIRCHSCHLAGERS KRIMINAL-KABINETT – Das gestochene Grauen – mit den seltensten Druckgrafiken (Holzschnitte, Kupferstiche, Stahlstiche), Buchillustrationen und Fotos / Ansichtskarten zum Thema Kriminal- und Rechtsgeschichte ist in Vorbereitung. Das großformatige, gebundene und mit bestem Papier gedruckte Werk wird einen Querschnitt der Sammlung des Verlages Kirchschlager zeigen. Natürlich wird diese Festschrift limitiert (999 Exemplare). Der Preis ist sensationell günstig – 29,90 Euro zzgl. ca. 8 Euro Versandspesen, da das Werk hauptsächlich von uns direkt über unseren Onlineshop vertrieben wird. Formlose Voranmeldungen sind ab sofort via Email info@verlag-kirchschlager.de mit Angabe der Anschrift möglich.