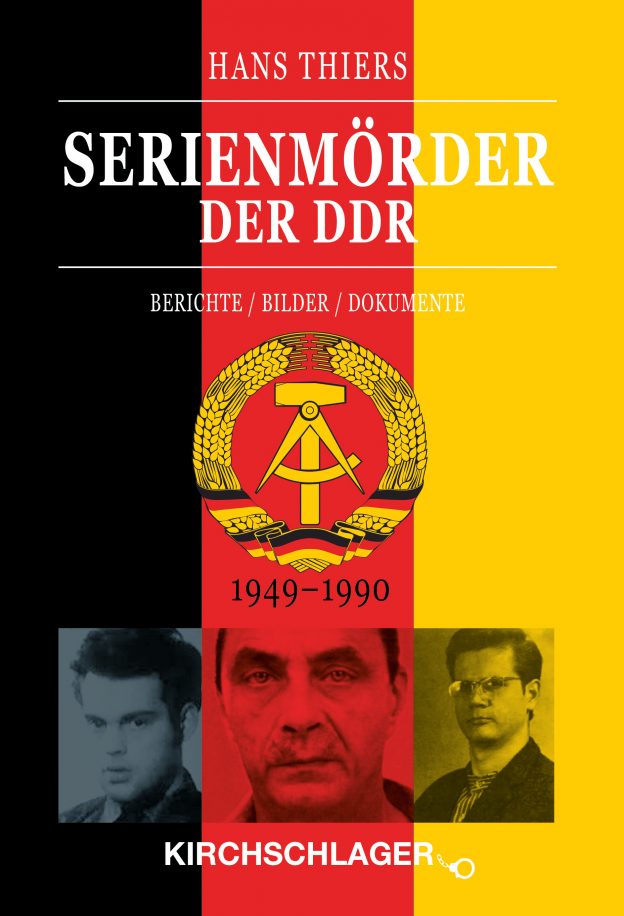

Die Bücher können nicht unterschiedlicher sein: Der Roman von Krimipreisträger Max Annas „Morduntersuchungskommission“ und die Sachbücher von Kriminalrat a. D. Hans Thiers „Mordfälle im Bezirk Gera I-III“. Die Bücher haben – mehr oder weniger – die Arbeit der Morduntersuchungskommission (MUK) des Bezirks Gera zum Gegenstand. Bei Annas heißt der MUK-Mann Otto Castorp, der Autor der Mordfälle im Bezirk Gera I-III heißt Hans Thiers und war zehn Jahre MUK-Leiter – er ist sozusagen das „Vorbild“ für den „Romanhelden“. Doch beide Personen unterscheiden sich eklatant. Der literarische DDR-Kriminalist ist Alkoholiker und Fremdgeher und wird von seinem Bruder (einem Stasimann) an den Ermittlungen behindert

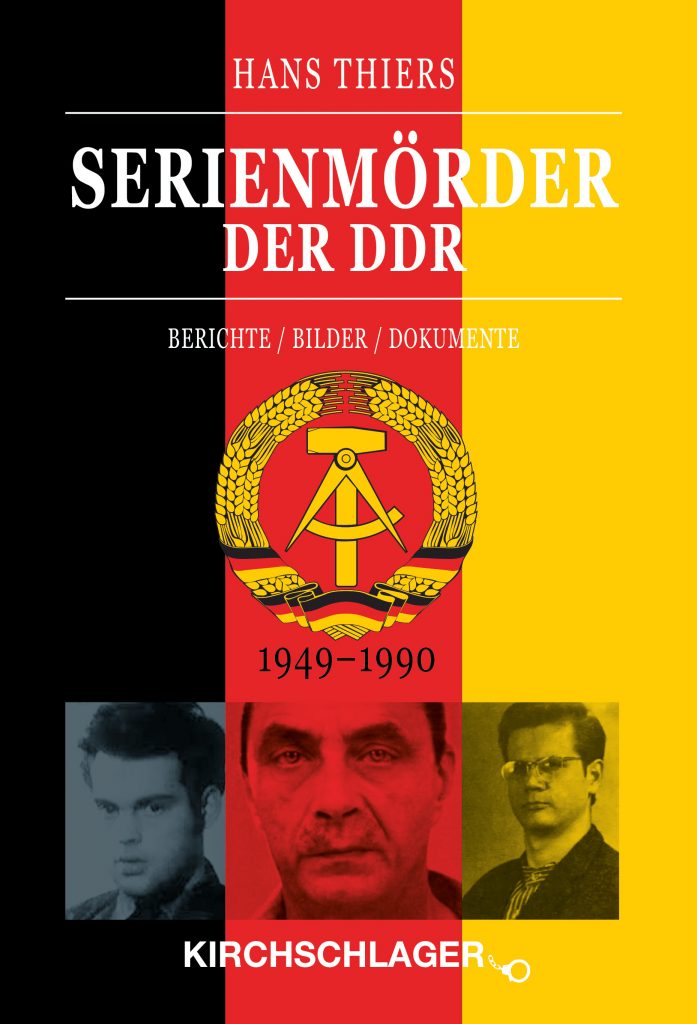

Hans Thiers – der andere, der echte MUK-Mann, der mit seinem Kollektiv (nicht Team!) eine Aufklärungsquote von 98 % erreicht hat, hat über die Mordfälle im Bezirk Gera drei Bücher geschrieben, sachlich, informativ, mit viellen Quellen unterlegt.

Nach Aussagen des Verlags sei der Roman von Max Annas „der erste große Kriminalroman, der in der DDR spielt.“ Der Inhalt ist konstruiert, soll sich aber an einem wahren Fall orientieren. Fakt ist: Dieser Fall stammt aber nicht aus dem Bezirk Gera (Mitteilung von Hans Thiers).

Zum Inhalt, so wie ihn uns der Verlag vorstellt: „An einer Bahnstrecke nahe Jena wird 1983 eine entstellte Leiche gefunden. Wie ist der junge Mosambikaner zu Tode gekommen? Oberleutnant Otto Castorp von der Morduntersuchungskommission Gera sucht Zeugen und stößt auf Schweigen. Doch Indizien weisen auf ein rassistisches Verbrechen. Als sich dies nicht länger übersehen lässt, werden die Ermittlungen auf Weisung von oben eingestellt. Denn so ein Mord ist in der DDR nicht vorstellbar. Also ermittelt Otto Castorp auf eigene Faust weiter. Und wird dabei beobachtet. Ein eminent politisches Buch nach einem historischen Fall.“

Prof. Frank-Rainer Schurich, ein Kriminologe, schreibt in seinem Nachwort zu dem Buch von Hans Thiers folgendes und bezieht sich auf die tatsächliche Arbeit der MUK des Bezirks Gera, die sich auf Kriminalakten und den Erinnerungen der Kriminalisten stützt:: „Die vorgestellten Berichte, Dokumente und Abbildungen aus der Arbeit der Morduntersuchungskommission Gera zeigen, daß sehr gut ausgebildete Kriminalisten mit hohem Engagement am Werke waren, nicht immer auf Anhieb erfolgreich. Auch der berühmte Kommissar Zufall kam ihnen zu Hilfe – dies unterscheidet die Kripo der DDR wohl kaum von der Kriminalpolizei der alten Bundesrepublik. Und es wird auch sinnfällig, daß gesellschaftlichen Bedingungen zur Vorbeugung von Straftaten und zur Ermittlung von Rechtsverletzern vorhanden waren, bei der oft viele Menschen ohne Sensationsgier, finanzielle Interessen oder Geltungssucht mitwirkten.

Die Fälle sind sachlich, aber dennoch spannend erzählt. Bemerkenswert, daß auch die Schutzpolizisten eine hervorragende Arbeit machten und die Kriminalpolizei unterstützten. Im Fall der Camburger Kindesmörderin Hannelore Philipowski aus dem Jahr 1964 hatte z. B. VP-Hauptwachtmeister Hartje einen Ermittlungsbericht geschrieben, den man heute durchaus in Kriminalistik-Lehrbüchern als Muster abdrucken könnte.

In einigen hier abgedruckten Fällen wird deutlich, daß es in der DDR in erster Linie nicht um die Bestrafung der Täter ging, sondern, falls kein Todesurteil erfolgte, nach Strafverbüßung um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. (…)

Auch der Säuglingsmörder von Neustadt (Orla) aus dem Jahr 1965 wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, 1980 aber im Rahmen einer Amnestie aus dem Strafvollzug entlassen. Nach der „Wende“ strebte er ein Rehabilitierungsverfahren an, dessen Antrag 1998 vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Gera konsequent zurückgewiesen wurde. Die DDR-Justiz hatte Recht gesprochen, so daß der perfide Plan des Mörders, als politisch Verurteilter anerkannt zu werden, kläglich scheiterte.

Dr. Erardo C. Rautenberg (1953-2018), damals Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, schrieb 2011, passend zu diesem Fall: Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 1994 als „allgemeinkundig“ bezeichnet, dass Richter der DDR, zumal in den letzten Jahren, bei der Aburteilung von Taten der gewöhnlichen Kriminalität, insbesondere von Kapitaldelikten, eine Tätigkeit entfaltet haben, die mit dem Wirken von Richtern in der Bundesrepublik Deutschland insofern vergleichbar war, als unter den gegebenen Bedingungen die Verwirklichung von Gerechtigkeit angestrebt wurde. Auch hätten „die Staatsanwälte der DDR bei der Ahndung gewöhnlicher Kriminalität mitgewirkt und damit zum Schutz der Menschen vor solcher Kriminalität beigetragen“. Und Rautenberg ist der Meinung, daß Kriminalisten, Staatsanwälte und Richter in der DDR nicht nur politisch agiert, sondern auch anerkennenswerte Strafverfolgung betrieben haben. Was auch durch Hans Thiers wieder einmal bewiesen wurde.

Zur Gesetzlichkeit und Verwirklichung von Gerechtigkeit kann man z. B. etwas im Fall Rosmarie Morawe aus Ronneburg lesen, die seit dem 15. Mai 1968 vermißt wurde und heute noch vermißt wird. Dem dringend Tatverdächtigen konnte ein Mord nicht nachgewiesen werden, so daß das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wurde. Und bei einer außergewöhnlichen Kindestötung in Jena-Lobeda (1977) hatte die Täterin zwar ein umfassendes Geständnis abgelegt, wurde aber letztlich nur wegen fahrlässiger Tötung mit einem Jahr Freiheitsentzug auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Das Oberste Gericht der DDR hatte in einem Berufungsverfahren festgestellt, daß sie kurz nach der Geburt kurzzeitig bewusstlos gewesen sein soll und sich deshalb nicht umfassend um die Lebenserhaltung des Neugeborenen kümmern konnte.

Hans Thiers verschweigt aber nicht, daß es durchaus Fälle gegeben hat, in denen das Prinzip der Gesetzlichkeit verletzt wurde. So hatte ein Kinderarzt gegen die „Arbeitsanordnung über die Meldepflicht der Ärzte bei Verdacht auf strafbare Handlungen gegen Leben und Gesundheit“ vom 30. Juli 1967 eklatant verstoßen, weil er die massiven Mißhandlungen eines Säuglings nicht anzeigte. Gegen den Kinderfacharzt wurde ein Disziplinarverfahren durchgeführt, das mit einem strengen Verweis endete.

Das Buch beweist zudem, daß die Zusammenarbeit mit den Justizorganen anderer sozialistischen Länder funktionierte. Eine ungarische Staatsbürgerin, die ihre zweijährige Tochter in Elsterberg tötete (1977), wurde in der Ungarischen Volksrepublik zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Mehrere Kriminalfälle zeigen, dass vorläufig eingestellte Ermittlungsverfahren bei geringsten Hinweisen in der DDR sofort wieder aktiviert worden sind, um die Schuldigen zu ermitteln. Mit der Bildung der „SOKO Altfälle“ konnten vor allem durch DNA-Spuren in Thüringen noch Mordfälle geklärt werden, nachdem es die DDR nicht mehr gab.

Im Buch entdeckt man verdienstvolle Wissenschaftler und Gutachter: Prof. Dr. med. habil. Gerhard Hansen und Prof. Dr. med. habil. Christiane Kerde vom Institut für Gerichtliche Medizin und Kriminalistik der Universität in Jena, den Psychiater Dr. med. Manfred Ochernal, damals Chefarzt im Haftkrankenhaus Waldheim und Leiter der psychiatrischen Beobachtungsstelle, später Professor an der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität zu Berlin.

Die vorgestellten Berichte, Dokumente und Abbildungen aus der Arbeit der Morduntersuchungskommission Gera zeigen, daß sehr gut ausgebildete Kriminalisten mit hohem Engagement am Werke waren, nicht immer auf Anhieb erfolgreich. Auch der berühmte Kommissar Zufall kam ihnen zu Hilfe – dies unterscheidet die Kripo der DDR wohl kaum von der Kriminalpolizei der alten Bundesrepublik. Und es wird auch sinnfällig, daß gesellschaftlichen Bedingungen zur Vorbeugung von Straftaten und zur Ermittlung von Rechtsverletzern vorhanden waren, bei der oft viele Menschen ohne Sensationsgier, finanzielle Interessen oder Geltungssucht mitwirkten.

Die Fälle sind sachlich, aber dennoch spannend erzählt. Bemerkenswert, daß auch die Schutzpolizisten eine hervorragende Arbeit machten und die Kriminalpolizei unterstützten. Im Fall der Camburger Kindesmörderin Hannelore Philipowski aus dem Jahr 1964 hatte z. B. VP-Hauptwachtmeister Hartje einen Ermittlungsbericht geschrieben, den man heute durchaus in Kriminalistik-Lehrbüchern als Muster abdrucken könnte.

In einigen hier abgedruckten Fällen wird deutlich, daß es in der DDR in erster Linie nicht um die Bestrafung der Täter ging, sondern, falls kein Todesurteil erfolgte, nach Strafverbüßung um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Die schon genannte Hannelore Philipowski, zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt, verbüßte für die Tötung ihrer beiden Mädchen zwölf Jahre in der Strafvollzugsanstalt Hoheneck in Stollberg (Erzgebirge) und wurde dann auf Bewährung entlassen.

Auch der Säuglingsmörder von Neustadt (Orla) aus dem Jahr 1965 wurde zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt, 1980 aber im Rahmen einer Amnestie aus dem Strafvollzug entlassen. Nach der „Wende“ strebte er ein Rehabilitierungsverfahren an, dessen Antrag 1998 vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Gera konsequent zurückgewiesen wurde. Die DDR-Justiz hatte Recht gesprochen, so daß der perfide Plan des Mörders, als politisch Verurteilter anerkannt zu werden, kläglich scheiterte.

Dr. Erardo C. Rautenberg (1953-2018), damals Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, schrieb 2011, passend zu diesem Fall: Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 1994 als „allgemeinkundig“ bezeichnet, dass Richter der DDR, zumal in den letzten Jahren, bei der Aburteilung von Taten der gewöhnlichen Kriminalität, insbesondere von Kapitaldelikten, eine Tätigkeit entfaltet haben, die mit dem Wirken von Richtern in der Bundesrepublik Deutschland insofern vergleichbar war, als unter den gegebenen Bedingungen die Verwirklichung von Gerechtigkeit angestrebt wurde. Auch hätten „die Staatsanwälte der DDR bei der Ahndung gewöhnlicher Kriminalität mitgewirkt und damit zum Schutz der Menschen vor solcher Kriminalität beigetragen“. Und Rautenberg ist der Meinung, daß Kriminalisten, Staatsanwälte und Richter in der DDR nicht nur politisch agiert, sondern auch anerkennenswerte Strafverfolgung betrieben haben. Was auch durch Hans Thiers wieder einmal bewiesen wurde.

Zur Gesetzlichkeit und Verwirklichung von Gerechtigkeit kann man z. B. etwas im Fall Rosmarie Morawe aus Ronneburg lesen, die seit dem 15. Mai 1968 vermißt wurde und heute noch vermißt wird. Dem dringend Tatverdächtigen konnte ein Mord nicht nachgewiesen werden, so daß das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wurde. Und bei einer außergewöhnlichen Kindestötung in Jena-Lobeda (1977) hatte die Täterin zwar ein umfassendes Geständnis abgelegt, wurde aber letztlich nur wegen fahrlässiger Tötung mit einem Jahr Freiheitsentzug auf zwei Jahre Bewährung verurteilt. Das Oberste Gericht der DDR hatte in einem Berufungsverfahren festgestellt, daß sie kurz nach der Geburt kurzzeitig bewusstlos gewesen sein soll und sich deshalb nicht umfassend um die Lebenserhaltung des Neugeborenen kümmern konnte.

Hans Thiers verschweigt aber nicht, daß es durchaus Fälle gegeben hat, in denen das Prinzip der Gesetzlichkeit verletzt wurde. So hatte ein Kinderarzt gegen die „Arbeitsanordnung über die Meldepflicht der Ärzte bei Verdacht auf strafbare Handlungen gegen Leben und Gesundheit“ vom 30. Juli 1967 eklatant verstoßen, weil er die massiven Mißhandlungen eines Säuglings nicht anzeigte. Gegen den Kinderfacharzt wurde ein Disziplinarverfahren durchgeführt, das mit einem strengen Verweis endete.

Das Buch beweist zudem, daß die Zusammenarbeit mit den Justizorganen anderer sozialistischen Länder funktionierte. Eine ungarische Staatsbürgerin, die ihre zweijährige Tochter in Elsterberg tötete (1977), wurde in der Ungarischen Volksrepublik zu sieben Jahren Freiheitsentzug verurteilt.

Mehrere Kriminalfälle zeigen, dass vorläufig eingestellte Ermittlungsverfahren bei geringsten Hinweisen in der DDR sofort wieder aktiviert worden sind, um die Schuldigen zu ermitteln. Mit der Bildung der „SOKO Altfälle“ konnten vor allem durch DNA-Spuren in Thüringen noch Mordfälle geklärt werden, nachdem es die DDR nicht mehr gab.

Im Buch entdeckt man verdienstvolle Wissenschaftler und Gutachter: Prof. Dr. med. habil. Gerhard Hansen und Prof. Dr. med. habil. Christiane Kerde vom Institut für Gerichtliche Medizin und Kriminalistik der Universität in Jena, den Psychiater Dr. med. Manfred Ochernal, damals Chefarzt im Haftkrankenhaus Waldheim und Leiter der psychiatrischen Beobachtungsstelle, später Professor an der Sektion Kriminalistik der Humboldt-Universität zu Berlin.

Zu fragen wäre in diesem Nachwort, in welcher Weise die Kriminalität in der DDR und der alten BRD verglichen werden kann. Von besonderem Interesse sind hier die Zahlen hinsichtlich der vorsätzlichen Tötungsdelikte. 1988 wurden in der DDR 113 Verbrechen gezählt (eine Straftat auf 100.000 Einwohner), in der BRD dagegen 2.518 (vier auf 100.000 Einwohner).

Und wie war es generell mit der Kriminalität? Rainer Eppelmann und seine Mitstreiter verbreiten in ihrem „Lexikon des DDR-Sozialismus“, daß der „Ausweis einer wesentlich niedrigeren Kriminalität als in der Bundesrepublik … durch entsprechende Anwendung der Einstellung der Verfahren wegen Geringfügigkeit oder Übergabe an eine Konfliktkommission … nicht schlüssig“ ist. Diese Aussage kann so interpretiert werden, daß es in der DDR wie in der alten BRD eine hohe Kriminalitätsrate gab, die aber fein säuberlich verschwiegen wurde und deren Zahlen das Politbüro nächtelang heruntermanipulierte, damit es anderntags nicht etwa erschrak und Herzschrittmacher anfordern mußte, wenn man sich die Statistiken aus dem „Neuen Deutschland“ kollektiv vorlas.

Aber die Wirklichkeit sah etwas anders aus. Legt man die durchschnittliche Kriminalitätsbelastung Mitte der 1980er Jahre zugrunde, war die polizeilich registrierte Kriminalität in der BRD rund zehnmal höher als in der DDR. Für das Jahr 1988 bedeutete dies konkret, daß in der DDR 119.124 Vergehen und Verbrechen erfasst wurden (715 pro 100.000 Einwohner), in der BRD dagegen 4.356.726 (7.094 pro 100.000 Einwohner).

Der Hamburger Kriminologe Fritz Sack schrieb zu diesem Thema, daß die Statistik allenfalls einen Überblick darüber gebe, wo die Polizei ihre Ressourcen einsetzt, also mehr eine bloße Umschreibung der selektiven Mechanismen der Strafverfolgung sei. Und so, wie man schlechterdings Äpfel mit Birnen vergleichen kann, sind auch die Kriminalstatistiken zweier Staaten nur mit Einschränkungen vergleichbar, weil es unterschiedliche Strafgesetze und Erfassungsgrundlagen sowie auf beiden Seiten verschiedene Möglichkeiten gab, die Zahlenkolonnen zu manipulieren.

Die „Berliner Projektgruppe Kriminologie“ hatte 1991 bereits gemutmaßt, daß es 1988 in Wirklichkeit 393.900 angezeigte Straftaten gegeben hat, während die offizielle Kriminalstatistik nur 119.000 auswies. Das läßt sich unter anderem damit erklären, daß in der BRD Fälle, in der DDR Anzeigen/Verfahren gezählt wurden, wobei neue Anzeigen laufenden Verfahren zugeordnet werden konnten, wenn innere Tatzusammenhänge nachweisbar waren. Hinzu kam, daß Fahrraddiebstähle (1988: ca. 94.800 – die quasi entkriminalisiert „Fahrradverluste“ hießen), geringfügige Eigentumsverfehlungen bis 100 Mark (1988: ca. 66.700) und Kinderdelikte (1988: ca. 1.700) keine Chance hatten, in den Tabellen des statistischen Jahrbuchs aufzutauchen.

Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Auf der anderen Seite zählte man in der DDR Straftaten, die es im Westen gar nicht gab, ja gar nicht geben durfte (zum Beispiel § 213 StGB: „Ungesetzlicher Grenzübertritt“, § 249 StGB: „Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch asoziales Verhalten“) oder die dort nicht mehr mitgerechnet wurden, wie die Verkehrsstraftaten, die man in der BRD schon 1963 aus der Statistik nahm, um den wenig erfreulichen Kriminalitätsanstieg ein wenig zu kaschieren.

Der Abteilungsdirektor im Bundeskriminalamt Edwin Kube faßte 1993 in einem Aufsatz die Zahlenspielerei volkstümlich zusammen: „Damit ergibt sich im Verhältnis zur ehemaligen DDR für die ‚alte‘ Bundesrepublik eine etwa drei- bis vierfach (statt 10fach) so hohe Häufigkeitszahl, in Zahlen: etwa 2.000 zu 7.500.“

Und auch dies noch: Fünf Jahre nach der deutschen Einheit fragte sich Prof. Dr. iur. Dipl.-Psych. Robert Northoff, damals tätig an der Fachhochschule Neubrandenburg, Bereich Sozialwesen, unter der Überschrift „Ohne Vorurteil und Verlegenheit“ in der Fachzeitschrift „Kriminalistik“ unter anderem, ob denn die DDR ein kriminalpräventives Gesamtkunstwerk gewesen sei. Seine anerkennungswerten Untersuchungen belegen, „dass die DDR bezogen auf die Kriminalität privater Personen der sicherere Staat gewesen ist“ und daß „der ganzheitlich, gesellschaftsorientierte Ansatz der DDR (zur Kriminalitätsvorbeugung – FRS) im Kern durchaus fortschrittlich“ war. So kam Robert Northoff gar nicht an der pragmatischen Frage vorbei, ob denn nicht bestimmte kriminalitätsrelevante gesellschaftliche Rahmenbedingungen der DDR auch in einem vereinigten Deutschland ihren Platz finden könnten … Dazu kam es aber, wie wir heute wissen, leider nicht.

Mord und Totschlag in 23 Fällen – das ist schon eine Lektüre, die aufwühlt und die Leser in eine Wirklichkeit entführt, die es eben auch gab. Das Buch von Hans Thiers widerspiegelt ausschnittsweise, quasi als Soziogramm, die realen Lebensbedingungen von Menschen, die es im Alltag schwer hatten und aus verschiedenen Gründen mit ihrem Leben nicht zurechtkamen. Bier und Hochprozentiges, beides preiswert, spielten in vielen Fällen der Gewaltkriminalität eine Rolle, was darauf hinweist, daß Alkoholismus auch in der DDR ein soziales Problem war. Es wird zudem von einem Mörder berichtet, der mit der Leiche der Frau noch Geschlechtsverkehr vornahm; ein anderer Thüringer führte in die Scheide des toten Opfers eine Kerze und einen Kochlöffel ein.

Bei einem erweiterten Suizid in Kleinfalke (1974) wollte der Täter, der Freundin und ihre Tochter getötet hatte, alle Spuren verwischen und das Haus anzünden, aber er verwechselte die Kanister. Statt Benzin schüttete er Diesel auf den Boden und zündete ihn an, bevor er sich mit der Schrotflinte in den Mund schoß. So konnte nur eine kleine Brandstelle im Wohnzimmer vorgefunden werden.

Hans Thiers kommentiert hierzu, dass Menschen in ihrer Verzweiflung oft keinen vernünftigen Ausweg mehr sehen. Wie auch im Fall eines erweiterten Suizids in Gera 1986, bei dem eine verzweifelte Mutter ihre 13 Jahre alte Tochter tötete – nach einem teuflischen Plan. Aber diese Geschichte muß man einfach selbst lesen.

Die hier vorgestellten Morde aus dem Bezirk Gera werfen ein Schlaglicht auf ein gesellschaftliches Phänomen, das zu Zeiten der DDR vergessen und verdrängt werden sollte. Heute erscheinen die 23 Fälle wie Mosaiksteine, die sich unkaschiert einfügen in ein realistisches Bild von der tatsächlichen inneren Verfaßtheit der zweiten deutschen Republik. Denn obwohl man es nicht wahrhaben wollte, es gab sie intra muros alle: Mörder, Totschläger, Selbstmörder, die andere Personen mit in den Tod nahmen, Leichenschänder und andere Personen mit abweichendem Sexualverhalten. Es gab sie alle in der kleinen DDR, diesem ganz normalen Land.“